Hoy, 6 de diciembre, día en que

se celebra la aprobación de la constitución de 1978 vamos a hacer un breve

repaso de las situaciones que condicionan que sea como es. Todavía recuerdo

que, siendo niña, se celebraba con verdadero entusiasmo popular cada uno de los

cumpleaños de la Carta Magna,

como si se respirase con alivio porque nadie hubiera hecho una revuelta

violenta que terminara con la joven democracia. ¿Qué nos ha pasado?

Hoy, 6 de diciembre, día en que

se celebra la aprobación de la constitución de 1978 vamos a hacer un breve

repaso de las situaciones que condicionan que sea como es. Todavía recuerdo

que, siendo niña, se celebraba con verdadero entusiasmo popular cada uno de los

cumpleaños de la Carta Magna,

como si se respirase con alivio porque nadie hubiera hecho una revuelta

violenta que terminara con la joven democracia. ¿Qué nos ha pasado?

Remontemos un poquito. La etapa

contemporánea de nuestra historia comienza más tarde que en otros países

(siempre a la zaga). Mientras que el pistoletazo de salida y abandono del

Antiguo Régimen sucede en el resto con la Revolución Francesa

en 1789, la fuerza de las elites sociales en España hace lo posible para que

esa evolución no se dé. Y van a hacer continua presión incluso en nuestros

días. Es decir, a lo largo del XIX, XX y en la actualidad van a existir ciertos

grupos (los antiguos privilegiados) que hacen lo posible (muchas veces con

malas artes) para volver a un sistema anacrónico en el que la mayoría

paupérrima y analfabeta se vea esclavizada por sectores minoritarios que

acumulen la riqueza y derechos.

Como decía, en España se da más

tarde la caída del Antiguo Régimen, hacia 1808, que pone al país en una grave

situación hasta 1814. Aróstegui considera que la etapa contemporánea sufre

grandes ciclos, periodos con longitud paralela

en relación con las generaciones (dos, concretamente).

Estos ciclos producen cambios con

verdadera actividad histórica, a saber: la Guerra de Independencia, la I República, la

II República y la Guerra Civil, la muerte de

Franco. Cada uno de estos momentos provoca un conflicto que da lugar a un

cambio: la Guerra

de Independencia, la II Guerra

Carlista, la Guerra

civil por antonomasia (más devastadora, aunque más breve). Y esto explica el

miedo y la inquietud existente en 1975. Mucha gente temió una nueva guerra

civil. Y esto resulta de gran relevancia para explicar todo lo que sucede en la

transición, incluso nuestra propia Constitución.

Vamos a revisar brevemente el

tercer ciclo, el que va de 1931

a 1975. En 1931, tras un periodo de corrupción, de

turnismo de partidos, de crisis provocada por las elites, el sistema de la Restauración (que es

una vuelta al Antiguo Régimen) se viene abajo con la

II República que intenta modernizar España.

Sin embargo, para hacerlo ha de tocar a esas elites poderosas que quieren

volver a los privilegios medievales que les otorgaba el Antiguo Régimen:

Iglesia, Ejército y grandes terratenientes (los nobles medievales, los patronos

decimonónicos y los grandes empresarios de la actualidad). Se abrió un largo

periodo de dictadura que suprime el liberalismo y que vuelve al Antiguo

Régimen, abierto por varios años de conflicto entre los que pretenden el

progreso contra los opuestos. Y dicho periodo no concluye hasta la muerte del

dictador en 1875, aunque sufría ya antes unos momentos de profunda crisis

ligados a cambios sociales y al atentado contra Carrero Blanco el 20 de

diciembre del 73. Había aparecido una fuerte oposición instruida, concienciada

y evolucionada. Un mundo obrero español

evolucionado y el universitario a los que se unió la Iglesia (parte al

menos) con un cambio de actitud desde

el Concilio Vaticano II.

Pero el Régimen se enfrentaba a

otos problemas: ideología envejecida, diferencias internas y una minoría de

población que había vivido la guerra.

Al morir el dictador, los

sectores inmovilistas del Régimen predominaban y pretendían perpetuar el

sistema. Sin embargo, no es lo que deseaba la mayoría de la población.

Especialmente los jóvenes y ciertos grupos sociales. Ni la opinión

internacional.

Así que la situación se

caracterizaba por: la disgregación de posturas políticas también dentro del

régimen (“reformistas” y el búnker); incapacidad de encontrar camino que

renovara el Régimen con alguna libertad real; fortalecimiento de la oposición

desde la derecha a la izquierda, incluyendo el sindicalismo clandestino;

oposición al Régimen de la

Iglesia y núcleos clandestinos dentro del propio ejército; a

lo que se sumaba la crítica desde el extranjero y la crisis económica del

petróleo, que comenzó a perjudicar a muchos españoles. Arias Navarro no fue

capaz de enfrentarse a ello.

La oposición iba fortaleciéndose

desde los sesenta y comienza a unirse

durante los setenta.

Mientras, los franquistas

discutían quién sucedería a Franco y cómo. Unos pretendían mantener el Régimen

según las Leyes Fundamentales Franquistas; otros apostaban por su

desmantelamiento y dar un paso a la democracia. Pero…¿qué régimen se seguiría?

¿Monarquía? ¿República? ¿Por qué vía? ¿Ruptura revolucionaria? ¿Gobierno

Provisional? ¿Cortes constituyentes? ¿Reforma gradual?

Lo que atraía a los franquistas

inmovilistas era continuar con el régimen mediante retoques aparentes,

maquillaje que lo disimulara y le diera la presencia de una democracia

ficticia.

Otros, como los católicos

monárquicos y otros reformistas, pretendían poner en marcha un proceso de

cambio que se ajustase al régimen franquista y lentamente llegara a un régimen

democrático como los europeos.

En cambio, la oposición proponía

la ruptura y la entrada del proceso constituyente: elección de gobierno

provisional, convocación de cortes constituyentes, referéndum para formar

Estado (postura republicana), elecciones generales.

Dos días después de la muerte de

Franco, Juan Carlos de Borbón juró como Jefe del Estado. Se forma un nuevo

gobierno con Carlos Arias Navarro al frente. Constituyó un gabinete con tres

vicepresidencias: Defensa (general De Santiago), Gobernación (Manuel Fraga) y Hacienda

(Juan M. Millar Mir). Además también se encontraba Adolfo Suárez (falangista).

El Rey decidió nombrar presidente

de las Cortes y Consejero a Torcuato

Fernández Miranda (antiguo vicepresidente de Gobierno con Franco).

Pero el gabinete no podía avanzar

porque no se ponía de acuerdo. Esto hizo que el presidente de las Cortes

(Fernández Miranda, decidido a hacer reforma controlada) empezara a tomar

protagonismo intentando que las Cortes heredadas del Franquismo fueran un

instrumento por el que pasaran las reformas. Mas la resistencia de éstas era

fuerte y rechazaba los proyectos. La relación entre el Rey y el Presidente del

Gobierno no es buena, lo que se hace patente en las declaraciones del primero

en Newsweek afirmando que la política de Arias Navarro era un desastre.

Aseguraba que España sería un Democracia. Así consiguió la dimisión de

éste en junio del 76, gracias también a

las movilizaciones de la oposición y del pueblo. Así se puede ver que la Transición no es

resultado solo de negociaciones, sino también del activismo social. La juventud

se preocupó por los asuntos políticos.

El “orden público” –o el miedo

que daba las consecuencias de un pueblo unido- fue una de las obsesiones de

Manuel Fraga. Un conflicto de gran gravedad fue la huelga general de Vitoria,

donde la represión causó muertes. Prueba, como decía, del pánico que producía

que el pueblo se uniera y provocara la caída de los privilegiados. Por eso el

PSOE, PCE y PSP de Tierno Galván creían poder forzar una decisión de ruptura

con el régimen franquista. Sin embargo, la oposición monárquica y cristiana

–demócrata desconfiaba de una clara ruptura.

Y así se llegó a mediados del 76.

Había que elegir nuevo presidente

entre Federico Silva Muñoz, Gregorio López Blanco y Adolfo Suárez. El preferido

tanto de Fernández Miranda como del Rey era el último, que sería nombrado el

tres de julio, lo que desconcertó a la opinión pública. Ninguno de los

principales políticos quiso formar Gobierno con él. De modo que se unieron

políticos jóvenes de ideología democristiana, de la oposición moderada del

franquismo y “azules”, reformistas del interior del régimen franquista.

Lo que se pretende es utilizar

los propios medios franquistas para que, sin cambios drásticos, pueda llegarse

a la Democracia. Lo

principal para conseguirlo era: desmantelar el régimen desde su interior y

buscar el consenso con la oposición externa. Pero este proyecto tenía enemigos:

inmovilismo franquista y la oposición histórica al franquismo.

Se pretendió aprobar la Ley para la Reforma Política, que se

presenta al Consejo. Antes, Suárez se acercó a la cúpula militar para explicar

el alcance de la reforma, indicando que no se iba a legalizar el PCE, que no

habría elecciones ni represalias por los cuarenta años de Dictadura. Para defenderla,

se utiliza a Primo de Rivera. Pero la aprobación mayoritaria no sólo se debió a

las estratagemas de Adolfo Suárez de Fernández Miranda, sino también a las

amenazas de Europa. Sólo se opuso el búnker, pero su fuerza ya era débil. Se

había aprobado el sufragio universal porque se había asegurado: la conservación

del estatus, el predominio de la derecha, la no responsabilidad ante la Dictadura, el

mantenimiento de la ilegalidad de la izquierda más agresiva.

Ahora faltaba atraer a la

oposición hacia la reforma. Sin embargo la oposición interna torpedeaba la ley

convocando huelga y absteniéndose en la votación. Desconfiaba porque la veía como obra de la

corona y del franquismo. Deseaba medidas inmediatas y de ruptura total junto a

un proceso constituyente.

A pesar de la presión que sufría

Suárez desde un lado y otro, debía dar otro paso. Sería la aprobación de la Ley de Asociaciones. Y debía

hacerlo sin levantar desconfianza entre el Ejército. Así que se reunió con la cúpula militar para

explicar el alcance de la misma. Y aseguró que no se aprobaría el PCE. Pero

Suárez, desde el inicio, mantenía reuniones secretas con la oposición (Felipe

González, Jordi Pujol, Tierno Galván), pero no había conseguido atraer a los

comunistas, que no se fiaban nada, además que al principio no habían sido

tenidos en cuenta. Pero al final, el 27 de febrero del 77, tuvo lugar la

reunión con Santiago Carrillo. Y se percataron de que estaban de acuerdo en

bastantes asuntos. Una cuestión clave fue la legalización del PCE. Aunque la

oposición externa se oponía a la forma de hacer las cosas, el Gobierno

necesitaba legalizar la oposición para legitimizar el cambio de régimen. Para

ello se necesitaban elecciones generales y llevar a la oposición a las mismas.

Pero el éxito del procedimiento se basaba en eliminar la resistencia del

franquismo.

Resultaba vital agrupar sectores

políticos normales.

Tras la elección de nuevas Cortes

vino la fase constituyente desde junio del 77 a febrero del 79. Pero la crisis era tan

dura desde los inicios de los setenta que había que enfrentarla de manera

conjunta entre todas las fuerzas. El resultado: los Acuerdos de la Moncloa.

El 15 de diciembre del 76 la Ley de Reforma Política fue

llevada a referéndum. La oposición histórica promulgó la abstención, porque no

se fiaba de nada que viniera del régimen. Pero, finalmente, los partidos

políticos fueron entendiendo que era la única vía de legalización, por lo que necesitaban un cambio de estrategia.

Se ha abierto el camino para

legalizar las huelgas (marzo del 77) y aceptar el derecho de asociación

sindical (abril del mismo año). Faltaba la legalización de los partidos

políticos.

Aparecieron numerosos partidos

políticos (de derecha e izquierda) ante la posibilidad de participar en el

proceso electoral. Pero a la legalización del PCE se oponían: el Ejército, la

extrema derecha franquista, parte de la derecha pragmática (Fraga), parte de la

opinión popular. Mas Suárez hizo una

sigilosa preparación de la legalización del partido. No comunicó su intención a

los ministros y emitió el decreto de legalización en las vacaciones de Semana

Santa (abril del 77) cuando la actividad política era mínima.

Aparece gran cantidad de

partidos: de derecha (Alianza Popular –con Fraga a la cabeza-, Partido Popular,

CIU), de centro (UCD en torno a Suárez, pero con el problema de la

heterogeneidad ideológica), de izquierda (PSOE, PCE, PSP) y anarquista.

Las elecciones sirven para barrer

algunos partidos del mapa electoral y saber el pensamiento español: un

pluralismo moderado. Y se caracteriza por distancia ideológica, bipartidismo

competencia por el centro.

Los resultados electorales

plasmaron la heterogeneidad. Hubo 79, 92 % de participación tras 41 años sin

elecciones. Pero ningún partido obtuvo la mayoría absoluta de 350 escaños de

diputados y 201 de senadores. UCD venció

con 165; el PSOE se convirtió en la gran fuerza de la oposición con 118; el PCE

obtuvo escaso apoyo con 20 escaños; lo siguió el PSP de Tierno Galván y Alianza

Popular de Fraga (quien había formado parte de la Dictadura desde muy

pronto). Así que Suárez formó el primer gobierno en junio del 77. Y así

desaparecieron las Cortes heredadas del Franquismo.

Las nuevas Cortes tenían una

tarea muy relevante a petición del pueblo: la elaboración de la Constitución. Una

vez hecho esto, Suárez disolvió las Cortes como si sí hubieran sido

constituyentes (1979). Pero vamos a explicar cómo se llega hasta allí.

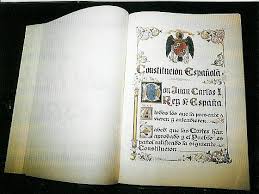

La preparación de la Constitución de 1978 se

debió a un gran esfuerzo por mantener el consenso de partidos, una ley

fundamental aceptable para todas las posturas. Y sirvió en ese contexto para

evitar un levantamiento que produjera otra guerra. Sin embargo, se quedaría a

medio camino de lo verdaderamente democrático. De hecho, algunas constituciones

anteriores resultan más adelantadas (1812 y la de 1931). De manera que la

necesidad de consenso produjo peculiaridades en la nueva Carta Magna: largo

tiempo que tardó en ser preparada; menos progresista que la del 31 y además

ambigua (como en el diseño de las Autonomías –Título III-y respecto a la

función última de las fuerzas militares; aceptación de otras lenguas, pero la

obligatoriedad del español.

La Constitución se

terminó en octubre del 78, aprobada por las Cortes. Después se hizo referéndum.

Ya teníamos nueva constitución el 6 de diciembre de 1978 tras una larga

dictadura que había metido al país a una involución de varios siglos.

La novedad es que es la primera

constitución española no hecha por un partido, sino por consenso. Pero esto

produce la ambigüedad que la caracteriza.

Resulta un texto breve, de ciento sesenta y siete artículos. Es de

naturaleza democrática, que apuesta por la Soberanía Nacional,

la Monarquía Parlamentaria,

las cortes bicamerales (Congreso y Senado, que responde a las presiones del búnker

franquista), Derechos y libertades, Derecho de Autonomías (aunque ambiguo),

oficialidad del castellano y cooficialidad de las distintas lenguas del país.

Al aprobarse en referéndum, se

disuelven las Cortes (ambas cámaras) y se convocan nuevas elecciones en enero

del 79 (tanto generales como autonómicas). Con ellas empieza la etapa de

consolidación de la

Democracia, aunque el golpe de Estado hizo ver que no sería

así hasta 1982.

Hemos visto que la Transición se debe a

negociaciones políticas y a movimientos populares que presionan, todo envuelto

por la crisis del petróleo. Sin embargo, existen otras fuerzas influyentes en

todo lo que sucede. Unas fuerzas más o menos ocultas: Ejército, Iglesia, Banca

y poderes financieros (¡qué sorpresa!) y la prensa.

En cuanto al Ejército, es

heredero de los vencedores de una cruenta Guerra Civil y compuesta por muchos

de los participantes de la misma. Un claro obstáculo para el sistema

democrático. De ahí que primero presionaran y después dieran el golpe. Sin

embargo, tras la muerte de Franco, carecía de líder claro. Y esto restaba

unidad necesaria para la victoria. Además, algunos generales (pocos)

participaron en la reforma desde dentro, llegando, incluso, a la

vicepresidencia del gobierno con Suárez. A esto se suma que las reformas que se llevan a cabo en el Ejército se hacen de manera lenta y sin herir intereses (vamos, que

casi no tocan nada) a diferencia de lo que ocurrió en la

II República.

Respecto a la Iglesia, fue mucho más

inteligente. Apoyó el cambio político –al menos en apariencia- siempre

esperando no perder sus privilegios.

Pero la creación de la opinión de

la época se debió a la labor de la prensa. Continuaban periódicos franquistas,

como ABC o la Vanguardia

(que hay a gente que se le olvida lo que lee); había prensa propiamente del

Estado; nacieron periódicos nuevos como El País (1976).

Y sobre la Banca y los poderes

financieros…ya sabemos lo que hay detrás, de dónde proceden y cuáles son sus

intereses. Mucho cuidado, que lo que sufrimos ahora viene de largo. Lo

relevante es que tenían mucho poder y grandes intereses por guardar sus

privilegios.

La disolución de las Cortes tras

la aprobación de la

Constitución daba por terminada la difícil etapa

constituyente (1979 a

1982), problemas que se hacen patentes con la crisis interna de UCD y el golpe

de Estado de febrero del 81. El hecho

de que éste acabara en fracaso prueba

que hubo mecanismo de defensa de las instituciones, siendo de gran relevancia

el papel de la Corona.

En marzo del 79, las elecciones

dan a UCD como vencedor, pero con la coalición de PSOE Y PSP pisándole los

talones. En cambio, en las autonómicas vemos que los grandes núcleos urbanos

apuestan por la izquierda. De este modo Madrid fue gobernado por Tierno Galván,

uno de los mejores alcaldes de la capital (¿pero qué le ha pasado a los

madrileños? ¿han involucionado para votar a los mismos que nos metieron en una

guerra civil y formaron una dictadura para no perder su privilegios?; cada día

me sorprenden y decepciono más).

Suárez forma nuevo gobierno, pero

ha de enfrentarse con los problemas económicos heredados y con los de la crisis

del petróleo, también con las luchas internas. Y la oposición política no

se alegraba con la idea de que un partido cuyos miembros eran de origen

franquista estuviera en el poder. El PSOE presentó una moción de censura.

Suárez hizo pública su idea de

dimitir. Lo sustituyó Calvo Sotelo, que pretendía renunciar a la política

reformista. Las luchas internas continuaban, pero todo explotó con la

aprobación de la Ley

de Divorcio, que separó a socialdemócratas y democratacristianos.

Mas la bola se hizo mayor con la

extensión de una epidemia incontrolable: “el síndrome tóxico”. Y el Gobierno no

supo qué medidas tomar. Esto produjo varias muertes. Esto haría patente la

pervivencia de la presión militar. Aparece Manifiesto de los cien, por el que

los oficiales piden la autonomía del Ejército (uff). Hacía patente que el

ejército se oponía a la

Democracia y que la desafiaba.

UCD comienza a hundirse, como

prueba su descalabro en las autonómicas gallegas. Además Calvo Sotelo no se

entiende con Suárez. Pero el partido cae cuando el propio Adolfo Suárez decide abandonar

UCD y formar otro partido: Centro Democrático Social.

Calvo Sotelo disuelve las Cortes.

Las elecciones generales se celebran el 28 de octubre de 1982. y se dio un

cambio de ciclo en la política española al producirse la victoria del PSOE.

Esta fecha es el fin del proceso de Transición y el comienzo de la España democrática, ya que

forma gobierno un partido ajeno al entorno franquista.

La izquierda venció ampliamente

respecto a la derecha –Coalición Popular (ya con sus estratagemas semánticas

para engañar al pueblo), formado por Alianza Popular de Fraga y el Partido

Popular, como se ve dos grupos con miembros franquistas-. Pensó, entonces, que,

por fin, se estaba superando la lucha que había dividido a los españoles desde

los años treinta. Se equivocaba. Y, lo que es peor, subestimó la capacidad

manipuladora de la derecha, así como el vicio del pueblo de olvidar la Historia.